Die Refraktion per Lichtfeld-Display

Die VDCO begrüßt den technischen Fortschritt und betont gleichzeitig die Wichtigkeit fundierter fachlicher Expertise

Heute sehen wir uns mit der Lichtfeld-Technologie konfrontiert, die bereits in verschiedenen Bereichen auch außerhalb der Medizin, wie 3D-Fernseher, Virtual Reality oder Fahrassistenzsystemen, Anwendung findet.

Das Schweizer Start-up-Unternehmen CREAL hat eine Lichtfeld-Display-Technologie entwickelt, die ein natürliches visuelles Erlebnis ermöglicht. Diese Technologie findet als Prototyp bereits in der subjektiven Refraktion Anwendung und könnte sich hier in Zukunft etablieren.

Lichtfeld-Displays erzeugen echte 3D-Bilder, die man ohne 3D-Brille sehen kann. Sie projizieren Licht so, dass das Gehirn es wie von einem echten Objekt kommend interpretiert. Unsere Augen nehmen die Welt aus leicht unterschiedlichen Blickwinkeln wahr, und im visuellen Kortex setzen sich die Bilder zu einem räumlichen Eindruck zusammen. Genau dieses Prinzip nutzt ein Lichtfeld-Display. Es besteht aus vielen kleinen Linsen, die das Licht in verschiedene Richtungen lenken, und speziellen Pixeln, die jedem Auge eine leicht andere Perspektive zeigen. Das Gehirn setzt diese Informationen automatisch zusammen, sodass das Bild dreidimensional erscheint – ganz so, als wäre es real.

Klassische 3D-Technologien nutzen Polarisationsfilter oder Shutter-Technik, die das linke und rechte Auge mit unterschiedlichen Bildern versorgen. Diese Methoden erfordern oft eine spezielle Brille. Lichtfeld-Technologie projiziert Lichtstrahlen so, dass die Informationen für die Tiefenwahrnehmung natürlich ins Auge gelangen.

Dadurch, dass in verschiedenen Richtungen gleichzeitig unterschiedliche Informationen darstellbar sind, eröffnet die Technologie somit neue Möglichkeiten. Sie bietet realistische Tiefenwahrnehmung und individuelle Fokusmöglichkeiten.

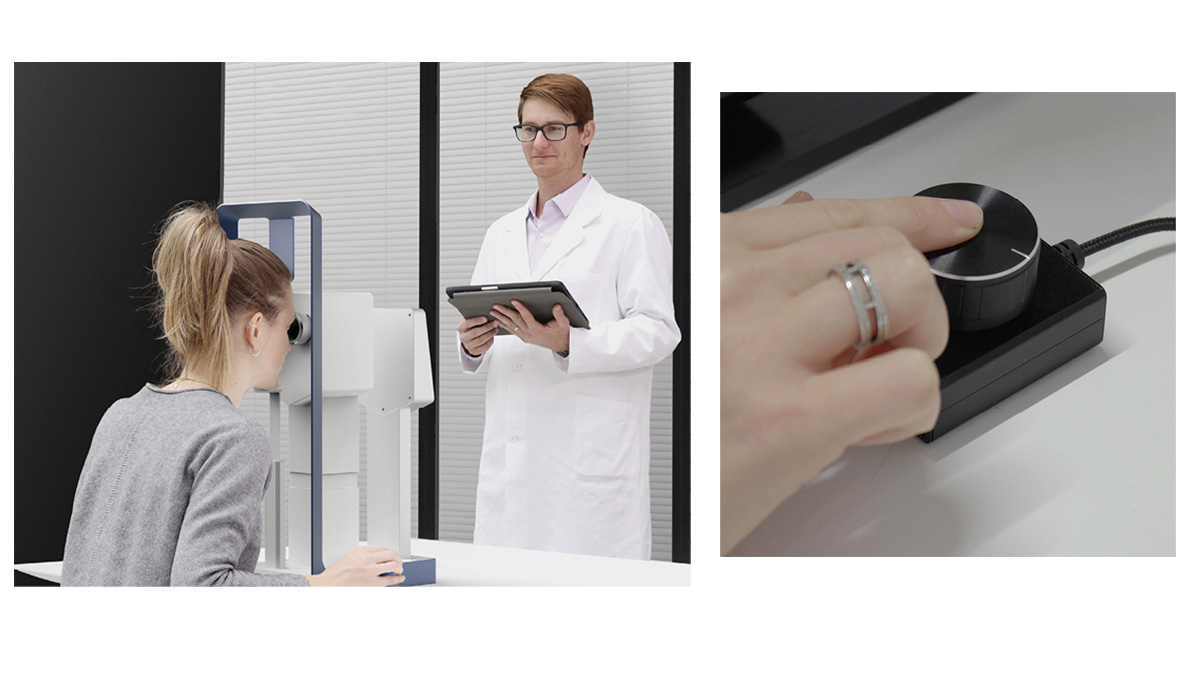

Die Refraktion mit einem Lichtfeld-Display könnte eine völlig neue Art der Bestimmung refraktiver Werte ermöglichen, bei der keine klassischen Messbrillen oder Phoropter mehr notwendig sind. Statt einzelne Linsen physisch vor das Auge zu setzen, simuliert das Display verschiedene Sehstärken direkt vor den Augen des Patienten. Während der Patient durch das Lichtfeld-Display schaut, passt sich die angezeigte Korrektion dynamisch an. Dabei können in einer realistischen Umgebung unterschiedliche Sehstärken erlebt werden, etwa durch die Betrachtung von Bildern oder Texten in verschiedenen Entfernungen.

Der große Vorteil dieser Technologie liegt in der natürlichen Seherfahrung. Anders als bei herkömmlichen Methoden, bei denen sich der Patient zwischen zwei Bildern entscheiden muss, berechnet das System die optimale Sehstärke nahezu in Echtzeit. Eine Künstliche Intelligenz (KI) könnte die feinsten Unterschiede in der Sehschärfe erkennen und automatisch die Einstellung ermitteln, bei der die Sicht am klarsten oder am besten erscheint.

Auf diese Weise wäre der Prozess der Brillenglasbestimmung erheblich vereinfacht und verbessert. Die Technologie würde nicht nur die Messung beschleunigen, sondern auch dazu beitragen, dass das endgültige Ergebnis genauer und besser auf den individuellen Seheindruck abgestimmt ist. Die Refraktion mit Lichtfeld-Displays könnte somit eine komfortablere und präzisere Alternative zu den heutigen Methoden darstellen und zugleich Farb- und Kontrastsehteste integrieren.

Aus fachlicher Perspektive erfordert diese Thematik eine differenzierte Betrachtung. Eine refraktive Untersuchung offenbart häufig weit mehr als die bloßen dioptrischen Werte zur Sehstärkenkorrektion. Die sachkundige Beurteilung und Interpretation kann sich keinesfalls ausschließlich auf die refraktiven Werte stützen. Bei einem höheren Astigmatismus oder bei Fällen von Ametropien im Kindesalter kann es schon komplexer werden. So spielt die Interaktion zwischen Konvergenz und Akkommodation eine entscheidende Rolle. Im Kontext der Myopie ist die Augenlänge von zentraler Bedeutung, während bei einem signifikanten Astigmatismus unter anderem Hornhauttopographie und Augenlinse in den Fokus rücken. Diese drei Szenarien repräsentieren nur einen kleinen Teil der vielfältigen, täglichen Fälle, die die umfassende Expertise eines qualifizierten Optometristen erfordern, um Patienten optimal zu versorgen.

Die Komplexität dieser Sachverhalte unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen optometrischen Betrachtung, die über die reine Erfassung von Messwerten hinausgeht und eine fundierte klinische Beurteilung sowie ein tiefgreifendes Verständnis der okulären Physiologie voraussetzt.

Die fortschreitende Integration von KI verändert die Rolle der Augenoptiker und Optometristen nachhaltig. Die technologischen Veränderungen bringen sowohl Herausforderungen als auch Chancen: Der Zeitaufwand für die Refraktionsbestimmung sinkt und hier entsteht mehr Raum für qualifizierte Beratung und individuelle Versorgungsmöglichkeiten.

Die Branche erfährt eine progressive Änderung in Richtung eines medizinisch geprägten Berufsbildes, das sich sukzessive über seine rein handwerkliche Tradition hinaus weiterentwickelt. Die VDCO erwartet, dass die Technologie des Lichtfeld-Displays zu einer noch präziseren Refraktion und somit auch zu einer optimierten Versorgung der Patienten führen kann. Gleichzeitig kann dieser Fortschritt helfen, das volle Potenzial moderner Glasfertigungstechniken auszuschöpfen und die Patientenversorgung noch weiter zu verbessern.

Wir befinden uns mitten in einer Zeit, in der wir durch den gezielten Einsatz modernster Technologien in Kombination mit hoher fachlicher Kompetenz unseren Patienten einen substanziellen Mehrwert bieten können.

„Diese Entwicklung erfordert jedoch eine fundierte fachliche Ausbildung und entsprechende Abschlüsse sowie eine konsequente Weiterbildung. Nur durch stetiges Lernen und regelmäßige Aktualisierung des Fachwissens können Augenoptiker und Optometristen mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt halten und die sich wandelnden Anforderungen ihres Berufsbildes erfüllen.“ betont Stephan Hirschfeld, Vorsitzender der VDCO (e. V.).

Ortho-K und Fahreignung miteinander vereinbar

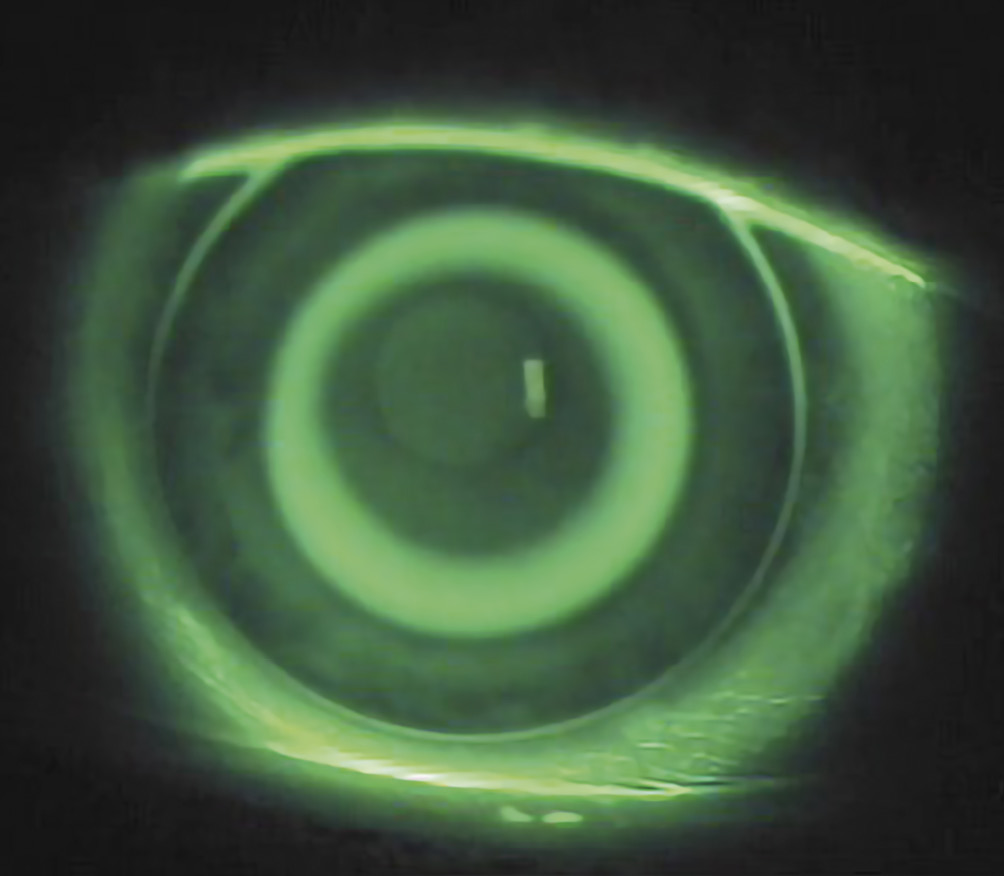

Eine aktuelle multizentrische Studie hat untersucht, wie sich Orthokeratologie (Ortho-K)-Linsen auf die Sehfunktionen von Trägern über den Tag hinweg auswirken und ob die Anforderungen für den Führerscheinerwerb erfüllt werden. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für Ophthalmologen, Optometristen sowie für die Anpassungspraxis von Ortho-K-Linsen.

„Diurnal variation of visual functions for driving with and without orthokeratology: A multicenter study” von Bandlitz et al. (2024) wurde in Contact Lens and Anterior Eye veröffentlicht und beweist, dass die Reversibilität von Ortho-K kein Nachteil, sondern ein Vorteil sein kann. Sie erlaubt

eine flexible, nicht-invasive Korrektion, die trotzdem eine konstante Sehqualität bietet. Dies macht Ortho-K zu einer

zuverlässigen Alternative für Patienten, die keine permanenten Eingriffe wie LASIK wünschen und dennoch eine hohe visuelle Leistungsfähigkeit anstreben.

Die Studie belegt eine bemerkenswerte Konstanz der Sehqualität bei Ortho-K-Linsenträgern über den gesamten Tagesverlauf. Die visuelle Leistung erwies sich durchgängig mindestens gleichwertig zur vorherigen Korrektion mittels Brillen oder weicher Kontaktlinsen. Besonders beachtenswert ist, dass alle Studienteilnehmer mühelos die europäischen Mindestanforderungen für die Sehschärfe im Führerscheinbereich erfüllten. Darüber hinaus wurden selbst die deutlich anspruchsvolleren Kriterien von Ländern wie Italien und der Türkei, die eine binokulare Sehschärfe von mindestens einem Dezimalvisus von 1,0 voraussetzen, durchweg und ohne Einschränkungen erreicht.

Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung lag auf der Evaluation des Dämmerungssehens und der Blendungsempfindlichkeit - Faktoren, die für die Fahrsicherheit bei ungünstigen Lichtverhältnissen von entscheidender Bedeutung sind. Bemerkenswert ist, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen Ortho-K-Linsen und der vorherigen Sehkorrektion festgestellt wurden. Diese Parameter zeigten ebenfalls eine beständige Stabilität im Tagesverlauf, was die Zuverlässigkeit von Ortho-K-Linsen auch unter diesen herausfordernden Bedingungen eindrucksvoll unterstreicht.

Die Orthokeratologie hat sich als eine solide Methode zur Korrektion von Fehlsichtigkeiten etabliert, deren Wirksamkeit und Zuverlässigkeit durch aktuelle Forschungsergebnisse eindrucksvoll belegt wird. Entgegen früherer Bedenken hinsichtlich der Reversibilität des Verfahrens und der damit einhergehenden temporären Hornhautveränderungen, liefert die vorliegende Studie überzeugende Argumente für die Stabilität und Effizienz dieser innovativen Technologie.

Ein zentraler Aspekt der Untersuchung ist die beobachtete Konstanz der Sehfunktionen über den gesamten Tagesverlauf hinweg. Ortho-K-Linsenträger profitieren von einer bemerkenswerten Stabilität ihrer Sehqualität, die sich in gleichbleibender visueller Schärfe, Kontrastsensitivität sowie unverändertem Dämmerungssehen und konstanter Blendungsempfindlichkeit zeigt. Diese Beständigkeit der Sehleistung unterstreicht die Zuverlässigkeit der durch Ortho-K induzierten Hornhautmodifikationen und ihre Fähigkeit, den vielfältigen Anforderungen des Alltags, einschließlich des Autofahrens, gerecht zu werden.

Die Studie hebt hervor, dass durch die Integration eines „Kompressionsfaktors“ in das Linsendesign, die natürliche Regression der Hornhaut effektiv kompensiert wird, wodurch eine optimale Sehqualität über den gesamten Tag gewährleistet wird. Frühere Studien untermauern diese Erkenntnis und zeigen, dass die Sehschärfe selbst zwölf Stunden nach Absetzen der Linsen weitgehend stabil bleibt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorliegende Studie von Bandlitz et al. einen wichtigen Beitrag zur Validierung der Orthokeratologie als zuverlässige und effektive Methode zur Korrektion von Fehlsichtigkeiten leistet. Für Kontaktlinsenanpasser bieten die Ergebnisse wertvolle Einblicke: Die korrekte Anpassung der Ortho-K-Linsen spielt eine entscheidende Rolle, um eine gleichbleibend hohe Sehqualität sicherzustellen. Dies unterstreicht die Bedeutung von Fachkenntnissen und sorgfältiger Anpassungspraxis.

Fortbildung mit der VDCO – COE Punkte sammeln!

Möchten Sie Ihre fachlichen Kompetenzen erweitern und neue Fähigkeiten erlernen? Oder wollen Sie

Ihr Wissen auf den neusten Stand bringen? Die VDCO-Fortbildungen sind genau darauf ausgerichtet.

Die VDCO unterstützt Sie im beruflichen Wachstum – praxisnah und zukunftsorientiert. Neben den hier vorgestellten Seminaren können Sie auch an online Symposien der VDCO teilnehmen oder sich deren

Aufzeichnung bequem zu einem passenden Zeitpunkt über den COE Campus ansehen.

5. Mai: „Das Trockene Auge in der täglichen Praxis“

mit Stefan Bandlitz, Ph.D., M.S., FCOptom, FIACLE, FBCLA

In diesem Seminar werden neue Entwicklungen und Instrumente in der Tränenfilmbewertung vorgestellt und deren Vor- und Nachteile im Vergleich zu traditionellen Methoden diskutiert. Neuere Forschungen über Tränenfilm, Meibom-Drüsen, Augenlider und Kontaktlinsenkomfort werden erläutert. Es werden praktische Anleitungen gegeben, wie diese Forschungserkenntnisse in der täglichen Praxis helfen, das trockene Auge zu erkennen, es zu klassifizieren und zielgerichtet zu managen.

10. Mai: „Sehen im Senium – jenseits von Katarakt und AMD“

mit Esther Goeltzer, Optometristin (FH)

In diesem Seminar werden drei Hauptthemen besprochen und eine optometrische Untersuchung anhand von passenden Probanden durchgeführt.

1. Sehen im Senium

2. Störungen der Okulomotorik im Senium

3. Binokulare Störungen nach Augenoperationen

Das Seminar macht bewusst, wie sich gesundes Sehen im Senium verändert und hilft, die Sehsituation dieses großen Klientels besser beurteilen und optimieren zu können. Es klärt über operationsspezifische Problemstellungen auf und vermittelt eine zweckmäßige Vorgehensweise der optometrischen Versorgung dieser Personengruppe.

17. Mai: „Kinderoptometrie Teil 3 – Vision Therapy“

mit Florian Ambros, M.Sc. Vision Science and Business (Optometry)

Aufbauend auf die Seminarteile Kinderoptometrie Teil 1 & 2, „Kinderoptometrie in Theorie und Praxis“ bietet der Teil 3 die Umsetzung der analytischen Messungen in eine Vision-Therapy-Maßnahme.

Viele binokulare Defizite und Störungen lassen sich durch gezieltes Training verbessern bzw. beheben.

13. September: „Praxisnah zum eigenen Unternehmen: Workshop für Gründer und Nachfolger“

mit Thorsten Boss, B.A. Betriebswirtschaftslehre/Staatlich geprüfter Augenoptiker, Augenoptikermeister

Dieses praxisnahe Seminar legt den Fokus auf interaktive Gruppenarbeiten und Übungen. Die Teilnehmer erarbeiten eigenständig Ideen, analysieren Herausforderungen und diskutieren offene Fragestellungen. Durch gezielte Arbeitshilfen, Brainstorming-Techniken und systemische Methoden werden praxisnahe Lösungen entwickelt. Zudem werden rechtliche Aspekte und betriebswirtschaftliche Grundlagen beleuchtet, um eine fundierte Entscheidungsbasis für die erfolgreiche Gründung oder Übernahme eines Augenoptikbetriebs zu schaffen.

Weitere Informationen über die Inhalte und Seminarabläufe erhalten Sie, indem Sie auf den entsprechenden QR-Code gehen oder auf die VDCO-Webseite: vdco.de/fortbildung.